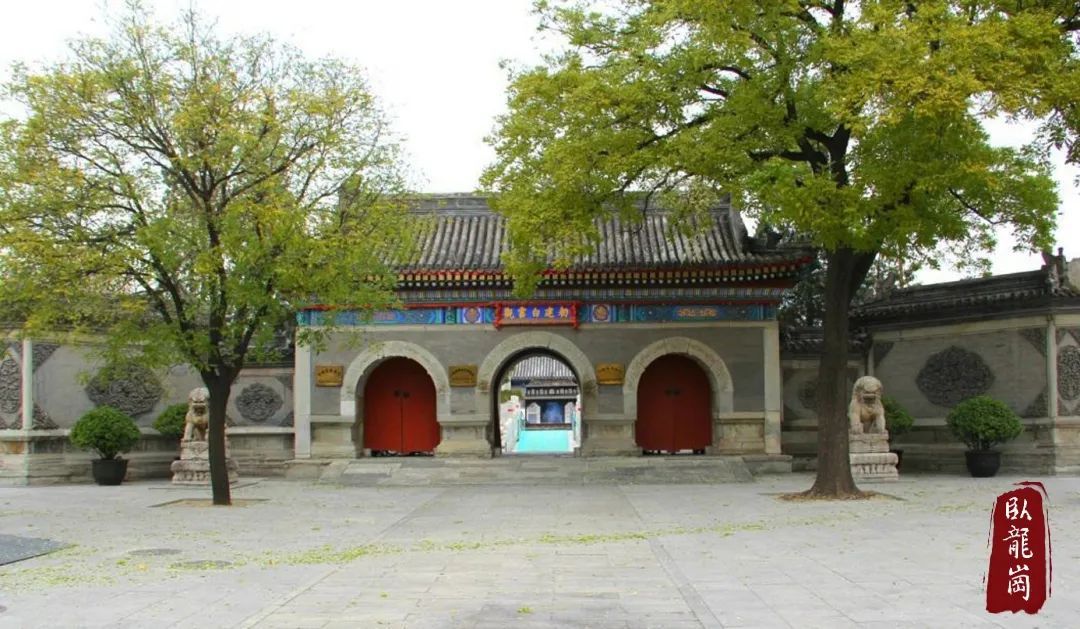

南阳卧龙岗大拜殿前的碑廊上,有一组以深浮雕为主,线雕刻画细部的木雕作品“八宝联春”。

八个画面每一个都是雕刻的用绶带和拂尘系在一起的法器,雕刻手法娴熟,层次分明,错落有致,极具匠心。雕刻的法器分别是葫芦和拐杖、扇子、宝剑、道情筒、花篮、荷花、玉笛以及阴阳板。

是不是觉得好熟悉?

熟悉就对了。这雕刻的就是“八仙过海”里八个神仙的法器,代表着“八仙”里的一员,俗称“暗八仙”。

阴阳板

玉笛

扇子

荷花

花篮

宝剑

葫芦和拐杖

道情筒

葫芦和拐杖代表铁拐李;扇子代表汉钟离;宝剑代表吕洞宾;道情筒代表张果老;花篮代表蓝采和;荷花代表何仙姑;玉笛代表韩湘子;阴阳板代表的是曹国舅。

*八仙为道教传说中惩恶扬善、济世济贫的神仙,他们侠肝义胆、乐善好施,深受人们喜爱和崇拜,在民间流传甚广。

这八件法器,或寓意救济众生,或寓意镇邪驱魔,或寓意万物滋生,都体现了古人们美好的愿望和追求。

好像哪里不对?

为什么武侯祠里会有道教的法器呢?

南阳武侯祠自宋代开始有道人活动以来,其兴衰发展就与道教息息相关。

据南阳武侯祠碑刻记载,南阳卧龙岗宋朝开始就有道人活动。

宋绍兴八年(公元1138年)8月,“岳飞统军过南阳,夜宿武侯祠,道人敬茶出纸索字,手书出师表”。这记载的“道人敬茶”就说明有道人活动。

元明两代,由于统治者对道教的支持与尊崇,南阳武侯祠获得了前所未有的发展,由民间祭祀转化为官府认可,并得到大规模的维修扩建,明末清初达到鼎盛时期。

元大德二年(1298年)南阳监郡马哈马修葺武侯庙,四年告成,特礼请解梁(今山西解县)太虚观道士张志和住持。

明政府在南阳设立了道纪司,有道纪官一至二人,专事南阳地区道教的管理。明正统(1436年-1449年)年间武侯祠道人周元初已任都纪之职,明崇祯五年至十三年(1632年-1640年)武侯祠道人李治强再任南阳府道纪官。他任职期间,南阳府道纪司由玄妙观移于武侯祠。

此时,武侯祠不仅是豫西南纪念先贤的名胜古迹,而且也是南阳地区的道教活动中心。

清初三朝,从笼络汉人的角度出发,对道教仍沿用明制并加以保护。仅康熙年间清政府先后对武侯祠进行过六次修葺,其中康熙五十年(1711年)知府罗景组织的维修规模最大。

清末民国,道教衰落,武侯祠一度受到冲击。民国十八年(1929年),冯玉祥在河南拆庙兴学,玄妙观住持李宗阳(后任武侯祠住持)同南阳其他几个大寺观的方丈联名请愿,武侯祠才得以保全。但祠宇颓废,道人散失,道教活动每况愈下。

武侯祠的道教是啥派别

不会是全真教吧?

据南阳武侯祠现存碑石资料记载,自张志和担任武侯祠住持后,至近现代,至少有近30人担任住持之职。

武侯祠内道派在元初不详,明末清初还真的是全真道。从明崇祯五年(1632年)至清康熙十三年(1674年),全真道南无派在南阳武侯祠大约经历五个字辈至少七代的传承。

康熙五十二年(1713年)改为全真道龙门派。从清代至民国,龙门派在南阳武侯祠共传了二十三代,其道谱与北京白云观龙门派道谱相同。

北京白云观

这下明白武侯祠里为什么会有八仙的痕迹了吧?

部分图片来源网络,如有侵权请告知删除

??文图/周阳陈琢 韩冰

??编辑/ 周阳

???初审/?王笑荷

??终审/ 杨瑞红

咨询电话:0377—63131339岗·建筑』“真神人”是大白话?看完这篇文章